こんにちは「ブラック企業被害者の会」講師の川尻浩作です。

「退職届を出したのに会社が辞めさせてくれない」

そんなあなた!退職に関する法律があることを知っていますか?正しい知識があればブラック企業なんて恐れることはありませんよ。

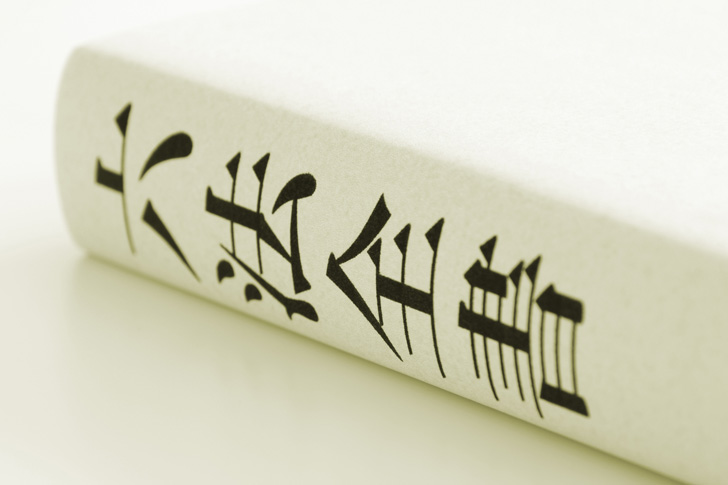

退職に関する法律「民法 第627条」

- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

- 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

- 6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3ヶ月前にしなければならない。

うーむ…やっぱり法律って難しいですよね…でも大丈夫です!

ちょっとづつ翻訳してみると意外と簡単なんですよ。だからもう少しお付き合いくださいね。

民法 第627条 1項を簡単に解説

つまり、3ヶ月契約とか1年契約みたいな期間を決めないで働いている正社員などは、いつでも会社を辞めることができるってことですね。しかも、会社に無理やり止められても、退職願から2週間後には無理に働く必要はありません。

民法 第627条 2項を簡単に解説

これは少しややこしいんですけど、「期間によって報酬を定めた場合」ってのは時給、日給、月給のこと。

- 月の前半に退職願を出したなら、月末に退社が認められる

- 月の後半に退職願を出したなら、翌月末に退社が認められる

ということになんです。なので月給制の人は退職希望日の2週間前に退職願を提出しても、提出日が月の後半だったら翌月末まで働かなくちゃ法律上ダメです。

もちろん会社側が「もっと早く辞めていいよ」と言ってくれれば、その期日に従うことになりますよ。

民法 第627条 3項を簡単に解説

「私は年俸制なんですけど」って人は、辞める3ヶ月前までに退職願を出してくださいね。予定通り3ヶ月後に退職ならいいんですけど、いきなり「明日から来なくていいよ」なんて言われる可能性もあるので生活資金はある程度準備しておきましょうね。

民法と就業規則の関係

法律に2週間で退職できるって書いてあるじゃん楽勝!って思ってもちょっと待ってください。あなたの会社の就業規則に「退職について」の項目を確認しましょう。

法律と就業規則はどっちが優先?

もしも就業規則に「退職は1ヶ月前」なんて記載があれば、会社側は民法より就業規則を優先してきます。

(僕が勤務したブラック企業には就業規則すら存在しませんでしたが…)

普通の会社なら就業規則を確認させ、それでも働きたいということで労働契約になります。つまり、あなたは就業規則に同意した上で働いているのです。

就業規則を無視して、法律に書いてあるからと強引に推し進めると「服務規律違反(社内ルール違反)」になります。

悪意あるブラック企業なら服務規律違反の罰則として、退職理由を「自己都合」から「懲戒解雇」にされ、失業保険受給や次の就職活動にマイナスの影響を与えかねません。気をつけてー!

法律と就業規則どっちが強いの?

「法律と就業規則どっちが強いの?」って話になれば、当然強いのは法律です。しかしながら、円満退社を考えるのであれば就業規則(会社側の意志)に従う方が賢明ですよ。

人間としてのモラルや社会常識がある会社であれば、あなたの退職希望日をある程度考慮してくれます。

ただし、労働者の退職の権利を異常に制限している就業規則なら公序良俗違反で無効とされます。「この規則、異常でしょ!」という就業規則だったら無視できるんですね。

雇用期間が決まっている人の退職

半年や1年など、雇用期間が決まっている人が退職するにはどうしたらいいのでしょうか?

雇用期間が決まっている場合、原則退職する権利はありません。なので、いくら退職届を提出しても会社側が認めない限り辞めることはできません。

もちろん、会社側がOKを出せば雇用契約の期間内でも退職でします。

- 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

退職に関する法律には「やむを得ない理由があれば退職できるが損害賠償の責任を負う」ともあります。

雇用期間が決まって働いている人は、雇用期間内に一方的に辞めてしまうと会社側から損害賠償を請求される可能性があるので、ブラック企業を抜け出す際には十分注意が必要ですね。