こんにちは、転職アドバイザーの鮫島です。

近頃、周囲では仕事が決まる前に会社を辞める人が増えています。その際の退職のお手伝いや転職や仕事紹介のマッチングをさせて頂くことが多くなりました。

「次の仕事が決まる前に会社を辞めるって、無謀すぎない?」

って声も聞こえてきますが、手当や保障制度を利用するために確実な準備をすれば大丈夫。

生活にかかるお金の心配がないように、退職前にできる「準備」を実践することで、時間の余裕ができたという方も多いです。

事実、繋ぎの仕事をしなくても、生活費を確保する方法は存在します。

仕事を辞めたいと考えているあなたも、「退職したあとは少し休養期間を設けたい」と考えているのではないでしょうか?

会社の有休消化ができるなど、恵まれた条件の方なら、少しは余裕が取れるケースがありますが・・・

今回は「長い期間、ゆっくりしてから転職したい」という方や、「有給消化なんてできない」というブラック企業に勤めている方へ向けて、「職業訓練」を受講して、心にゆとりを持ちながら、最大限の失業保険を受け取る方法を紹介します。

自己都合の退社でも、失業保険が早期支給されるので、ブラック企業にお勤めのあなたも、脱出のためにぜひ検討してくださいね。

職業訓練ってどういうもの?

まず、職業訓練とは何か?を大まかに理解しておきましょう。

職業訓練は無料で講座を受講することができ、しっかりカリキュラムをこなすことで、資格やスキルの取得ができます。また、条件によっては失業手当や訓練給付金を受給することで、生活費の工面もできます。

今回は、手当を受給しながら職業訓練に通える「公共職業訓練」について、メリットや受講手順、注意点を解説します。

手当がもらえる「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」

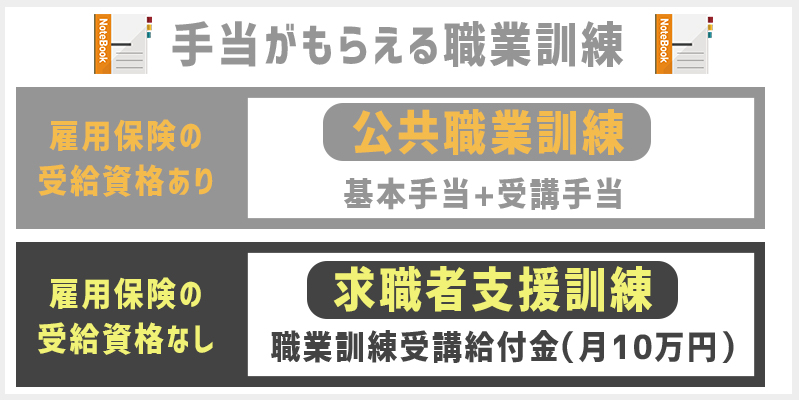

生活費の工面もできる職業訓練は、大きく分けると2通りの制度があります。

ひとつは、失業手当(雇用保険)の受給対象者が受講できる「公共職業訓練」。

もうひとつは、失業手当(雇用保険)を受給できない求職者のための「求職者支援訓練」。

この2パターンです。

それぞれの対象や支給額、その他の手当について見てみましょう。

| 公共職業訓練 | 求職者支援訓練 | |

|---|---|---|

| 対象者 | 雇用保険の受給ができる人 | 雇用保険が受給できない人 (雇用保険の受給期間が終了した方も含む) |

| 手当の支給額 | 雇用保険の基本手当(※1) + 受講手当(500円/日) |

職業訓練受講給付金 月額10万円 |

| 通所手当 | 有(最大42,500円) | 合理的な通所方法に基づき算出 |

| 寄宿手当(※2) | なし | 月10,700円 |

いずれも、ハローワークを通して受講するものですが、それぞれ手当の支給条件が違うので「雇用保険受給者か、そうでないか」を明確にし、申し込む講座を間違わないように注意してください。

今回は、1つ目の公共職業訓練の制度について詳しく解説します。特徴や申し込み条件、手順を詳しく見ていきましょう。生活費の心配をしなくて済むように、ケースごとの申し込みタイミングも紹介していますので、会社を辞める前にチェックしてください。

「求職者支援訓練」については、下記の記事で紹介しています。

失業手当を受けながら受講する「公共職業訓練」

「公共職業訓練」は、失業手当を受給しながら受講でる訓練制度です。事務・経理・IT系・クリエイティブ系・工業系など、受講できる分野は多岐にわたります。

受講する金銭的な3つのメリット

職業訓練を受講するのには、3つのメリットがあります。

会社を辞めたい、もっと良い職場で働きたいと考えている人にとって、メリットしかないのでは?と言えるほど。

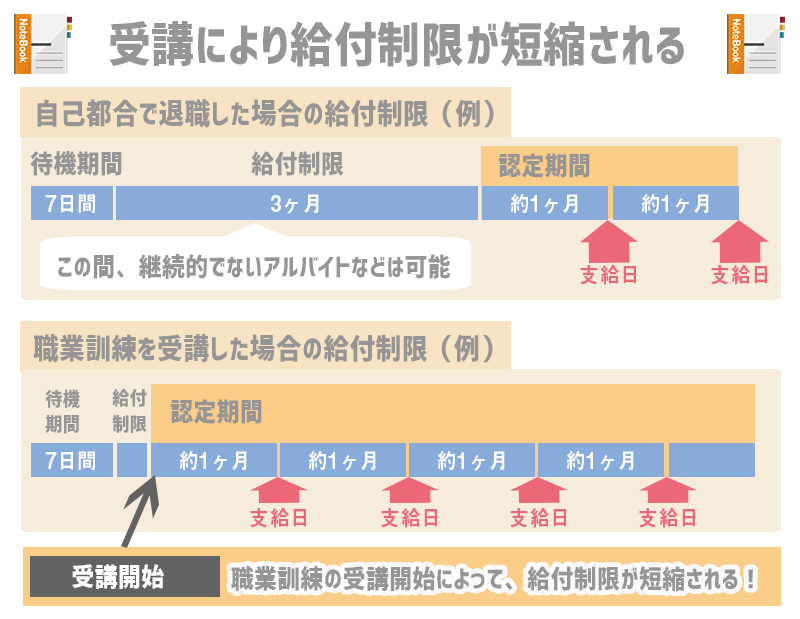

給付制限の短縮により手当の早期受給ができる

職業訓練を受講するメリットの1つ目、自己都合の退職でも、受講開始日から雇用保険の受給ができること。通常、自己都合で退職した場合は、受給を開始する日まで、約3ヶ月強間が空きます。待機期間と給付制限があるためです。

失業手当の延長

2つ目に、失業手当(雇用保険)の延長ができるメリットもあります。例えば、訓練開始までの間、失業手当(雇用保険)を受給してきて、残りの受給期間が1ヶ月しかない場合でも、訓練期間が6ヶ月なら約5ヶ月の延長となり、訓練終了まで雇用保険を受給し続けられます。

スキルアップ・キャリアアップに繋がる

3つ目は、金銭的なメリットだけでなく、高度なスキルや資格を取得できる点ですね。受講者のやる気次第ではありますが、キャリアアップ、給与アップに向けて学習できることも大きなメリットでしょう。

受講と受給の条件は「失業保険の受給資格がある方」

「公共職業訓練」の受講ができるのは、失業手当(雇用保険)の受給者が対象と述べました。逆の言い方をすると、失業手当(雇用保険)の受給対象者でない場合は、受講できません。

つまり下記に当てはまる方は受講・受給の対象外です。

- 働く意思がない方

- 退職してすぐに就職、アルバイトをする方

- 病気などが理由ですぐに働くことができない方

- 妊娠、出産のためにすぐに働くことができない方

職業訓練申し込みの手順

職業訓練をスムーズに申し込みする手順を紹介します。

まず、近場で開催される職業訓練をチェックすることから始めます。退職前でも、受講の申し込みはできます。

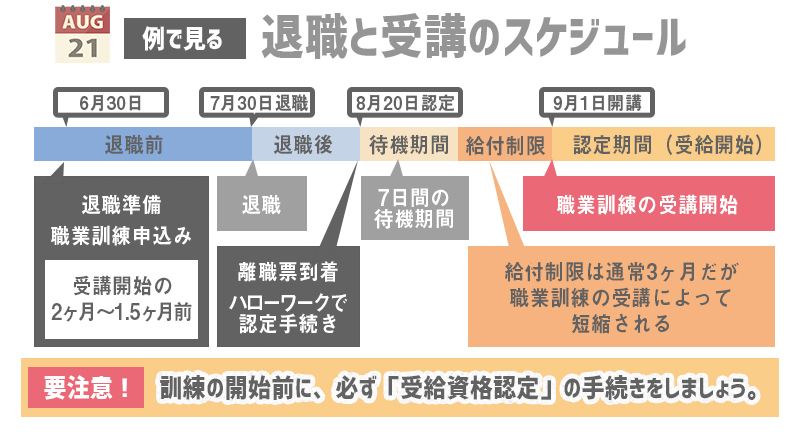

退職後、すばやく失業保険の認定が受けられるよう、下記のスケジュールを参考にしてください。

退職前からのスケジュール(申し込み、退職、受講開始)がなんとなくイメージできるでしょうか?

ここからは、さらに詳細な手順も見て、スムーズな手続きの参考になさってください。

1.申し込む講座を決める

申し込みしたい講座を見つけるには、下記の厚生労働省のサイトで検索しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/jarnal/tokusyu/2009_04.html

都会では、事務や介護、工業分野の講座に加えて、IT、デザインなどの専門的なスキルを学べる講座も開催されています。一方、地方では事務や介護といった、汎用性のあるビジネススキルや、人材不足が懸念されている業種にまつわる講座が多いです。

2.雇用保険の受給資格を得られる日を確認する

理想的な退職と受講の開始日のタイミングは、言わずもがな、退職後すぐに開始される職業訓練に申し込むことです。

失業手当が支給されるのは、自己都合の場合は退職してから約3ヶ月後となりますが、タイミングを合わせれば、退職後すぐに支給されるようになります。

注意1:受給資格を得られる日は?

退職前で離職票が手元になくても、職業訓練の申し込みは可能です。

しかし、離職票を提出される前に受講開始した場合、失業手当を受給することができないので、退職してから受講開始日までの期間に余裕を持ち、スケジューリングに細心の注意を払いましょう。

できれば、申し込む講座を決める前に、総務や人事など、退職処理をする部署に「離職票の発行にかかる日数」を確認しておきましょう。そして、なるべく早く離職票をハローワークへ提出して、受給資格を得るようにしましょう。

注意2:待機期間を考慮する

雇用保険の受給資格を得てからの7日間は「待機期間」が設けられているので、待機期間に職業訓練を受講していても、この間は手当の支給がされません。

なるべく多くの手当をもらうためにも、待機期間の直後に訓練開始となるように、逆算して退職日を設定したいものです。

3.書類を用意する

用意する書類は下記の通り。

- 受講申込書・・・・ハローワークで貰う

- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)

すでに退職していて、失業保険受給者資格証がある場合は提出します。退職前の方や、まだ資格証が手元にない方は、後日提出します。

4.ハローワークで求職者登録をする

訓練の申し込みと同日でも問題ありません。ハローワークにて求職者登録をします。

希望する職種には、なるべく訓練講座に関連のある職種を記載しましょう。

5.締め切り前に申し込みをしよう

ハローワークに「受講申込書」と「証明写真」を提出して、職業訓練の申し込みをします。

大方の講座は、訓練開始日から1ヶ月前に申込み締切を設けています。人気の講座では、もっと早い時期に締め切られることも多いので、注意してください。

現在在職中の方で、退職後に講座を受講したいと考えているのなら、なるべく退職の直後に開催される講座に申し込みをしましょう。もしくは、退職の時期を開講の直前に設定しても良いでしょう。在職中でも、職業訓練の申し込みは可能です。

ひとつ注意してほしいのが、「申し込めば必ず受講できるわけではない」ということ。合格できるかどうかも不確かですし、申込者が所定の人数に達しない場合、開講しないものもあります。

また、人気の講座は、定員以上の申し込みがあるため、これまた合格が難しい状況になります。

こういった「受講できない」という事態になった時、また改めて講座に申し込んでいては、失業手当(雇用保険)の受給まで長いロスがあります。

不足の事態に備えて、生活費を確保するためにも、退職前に2ヶ月分ほどの生活費を貯金をする、カードローンやクレジットカードを作っておくなどして、生活費の工面ができるよう準備しておきましょう。

6.選考

選考は、書類選考だけの講座もあれば、面接や選考試験が行われる場合もあります。

面接がある場合、学習や再就職の意欲を重要視されます。訓練で得られるスキルや資格が、いかに希望職種に必要かなどを話して面接官にアピールしましょう。職業訓練の面接だからと、侮ってはいけません。

7.退職する

前もって計画した通りに無事に退職できるよう、そつなく退職手続きを行いましょう。離職票が早めに入手できるよう、手続きをする部署や人に伝えておいても良いですね。

離職票は重要な書類です。必ず訓練の開始日前に届かなければなりません。

8.離職票をもってハローワークへ

離職票が届いたら、すぐにハローワークで失業保険の認定手続きをしましょう。手続きが終われば、晴れて失業手当(雇用保険)の受給資格者となります。

手続きには、下記の書類、持ち物を忘れずにもっていきましょう。

- 離職票

- 印鑑

- 証明写真(縦3×横2.5の正面上半身)×2枚

- 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)

- 本人名義の普通預金通帳

手順は以上となります。受講開始前に、ハローワークで手続きをしなければいけない場合もありますので、スケジュールをしっかり確認しましょう。

所定の手続きを済ませないと、合格が取り消しになることもあります。

失業手当をかしこく受給するために

職業訓練は、スキルアップや資格取得をし、再就職をスムーズに行うための制度です。

学習しながら、失業手当や受講手当が支給されるので、会社を今すぐ辞めたいと考えている方や、キャリアアップを目指している方にぜひ利用して頂きたいものです。

受講開始前に失業手当(雇用保険)の受給資格を取得するように、退職日と受講開始日を計算して、スムーズに受給、受講をしてください。